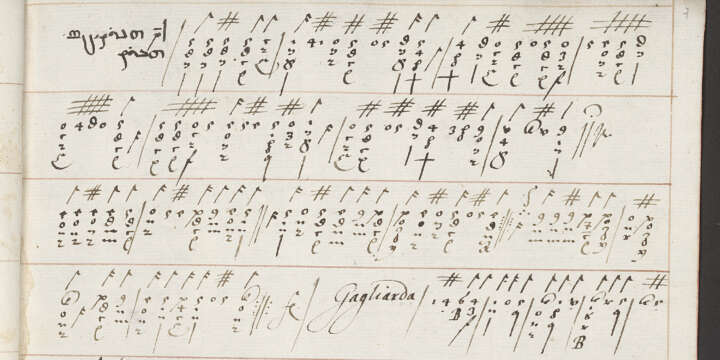

(Signatur: Cod. Don. G I 4, Bd. 1, Bl. 7r)

Eine Handschrift voller Rätsel

Die Handschriftensammlung der ehemaligen Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek zu Donaueschingen zählt zu den bedeutendsten Privatsammlungen Europas. Nachdem das Land Baden-Württemberg die Sammlung im Jahr 1993 erwerben konnte, wurde sie auf die beiden Landesbibliotheken in Stuttgart und Karlsruhe aufgeteilt. Bereits im 19. Jahrhundert hatte der Donaueschinger Bibliothekar Karl August Barack den ersten gedruckten Katalog dieser Sammlung veröffentlicht. Für die Handschriften, die erst nach Erscheinen dieses Katalogs erworben wurden, gab es jedoch keinen Nachweis. Dies war eine schmerzhafte Lücke, enthält der enorm vielfältige Bestand doch höchst interessante Stücke aus den unterschiedlichsten Zeiten und Fachbereichen. Der in Stuttgart aufbewahrte Teil des Nachtragsbestands wurde nun erstmals von Dr. Sven Limbeck nach modernen wissenschaftlichen Standards erschlossen. Die Beschreibungen sind zum einen online im Handschriftenportal nachgewiesen, zum anderen in einer gedruckten Publikation. Diese kann in der Bibliothek benutzt werden.

Welch faszinierende Überraschungen dieser Bestand zu bieten hat, soll die hier gezeigte Kostprobe belegen:

Als die Königin der Instrumente galt die Laute in der Frühen Neuzeit: Sie war leicht zu transportieren und ermöglichte selbst solistisch Spielenden mehrstimmiges Musizieren. Entsprechend viel hat man im 16. Jahrhundert für Laute komponiert. Einen faszinierenden Einblick in das Repertoire bietet die dreibändige Lautentabulatur Cod. Don. G I 4 aus der Donaueschinger Hofbibliothek: So gut wie alle namhaften Komponisten der Zeit aus Italien, Flandern oder Deutschland, darunter Orlando di Lasso, Luca Marenzio, Melchior Neusiedler oder Adrian Willaert, sind mit mehreren Hundert Madrigalen, Chansons oder Liedern in den Bänden vertreten – sei es mit Originalwerken für Laute oder sogenannten Intavolierungen, also Bearbeitungen von Stücken in anderer Besetzung. Dabei wurden die Noten in die Griffschrift für Laute, die Tabulatur, übertragen. Lautenist*innen, die heute im historischen Spiel ausgebildet werden, lernen auch, direkt aus dieser Schrift zu spielen. So führt die Handschrift ganz nah an die Musikwelt wohl eines bayerischen Patrizierhaushalts am Ende des 16. Jahrhunderts heran. Denn mehr als dass die Riesenkompilation von einer einzigen Hand in Augsburg oder München geschrieben wurde, wissen wir über die Geschichte der Handschrift leider nicht. Neben den Aufschlüssen, die sie für die musikalische Praxis verspricht, gibt sie auch mancherlei Rätsel auf: Warum etwa sind manche Überschriften mit hebräischen und eine sogar mit syrischen Buchstaben geschrieben?

Weiterführende Informationen

Link zur Sammlung Handschriften in der WLB

Link zum Handschriftenportal